Medsos: Layar sejuta penyiar tanpa standar

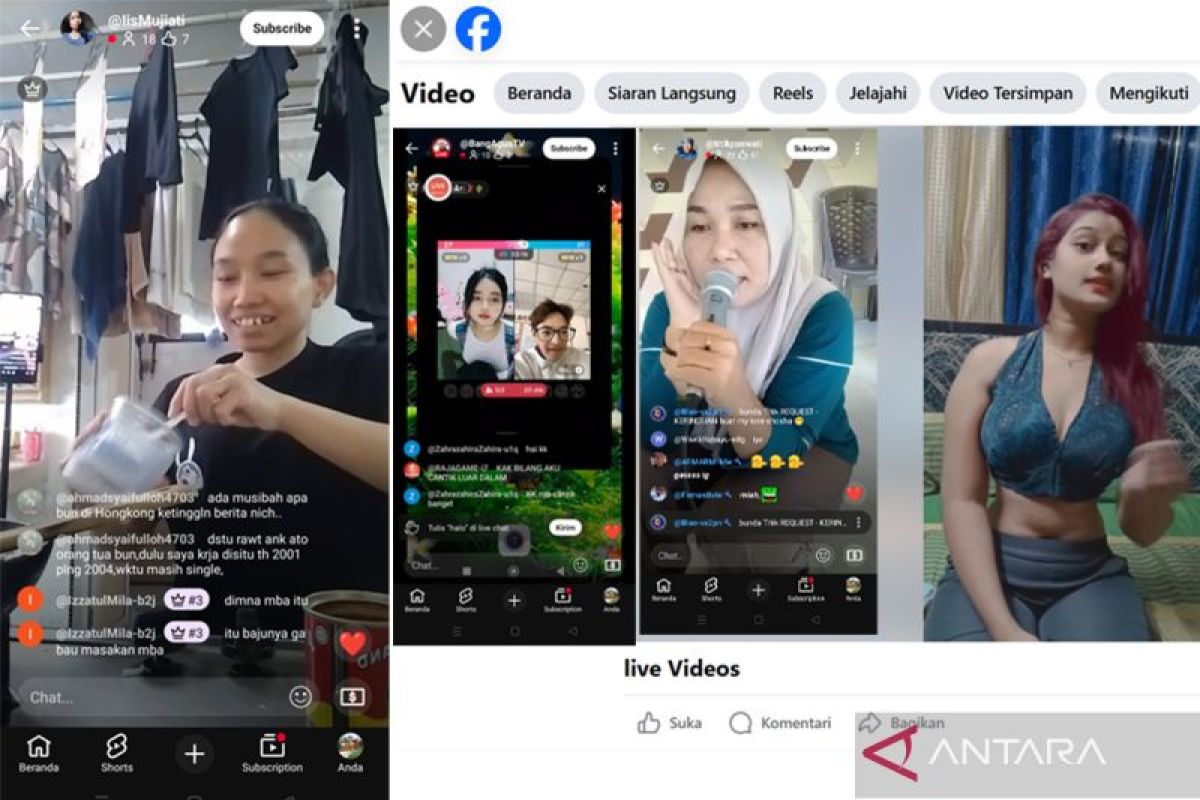

Jakarta (ANTARA) - Medsos kini ibarat layar raksasa, di mana setiap orang "diizinkan" tampil tanpa standar, tanpa rambu, tanpa jeda. Inilah dunia, tempat siapapun bisa menyalakan kamera dan berbicara bak penyiar.

Bila semua berlomba menjadi penyiar, siapa yang masih sudi belajar menjadi pendengar?

Media sosial memang membuka panggung bagi siapa saja, tetapi panggung tanpa aturan selalu menyimpan risiko yang tak terlihat.

Dulu media sosial dibayangkan sebagai ruang demokratis tempat suara-suara kecil bisa tumbuh. Namun seiring tombol “Live” dan “Broadcast Yourself” menjadi fitur harian, kita memasuki era baru: zaman ketika siapa saja bisa tampil layaknya penyiar, tanpa prasyarat etika, literasi, atau kemampuan dasar berkomunikasi publik.

Di balik kemudahan itu, ada perubahan besar pada budaya berbicara, yakni pergeseran dari ingin memahami menjadi ingin tampil.

Kita hidup di tengah lalu lintas siaran spontan: orang makan disiarkan, orang marah disiarkan, orang mengamuk disiarkan, bahkan orang bengong pun disiarkan.

Ruang privat runtuh, ruang publik digelembungkan; semuanya dicampur hingga batas-batasnya mengabur.

Yang berbahaya bukan hanya kontennya yang serampangan, tapi cara sebagian orang merasa berhak membagikan apapun seakan ruang digital adalah halaman belakang rumahnya, padahal di sanalah jutaan orang lain sedang melintas.

Di tengah derasnya siaran spontan itu, sebagian orang lupa bahwa media sosial —betapapun sechaotis-nya— tetaplah ruang publik, dan di ruang publik kebebasan tak pernah berdiri sendirian tanpa tanggung jawab.

Pemerintah sebenarnya mulai menata kebisingan digital ini. Melalui PP Tunas (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak), negara memberi pagar awal bagi ruang maya: platform diwajibkan melakukan verifikasi usia, menyaring konten berisiko, serta menyediakan jalur pelaporan jika pengguna menemukan konten bermasalah.

Regulasi ini adalah sinyal bahwa ruang digital tidak boleh dibiarkan sepenuhnya liar; ada etika, ada keselamatan, ada kepentingan publik yang mesti dijaga.

Meski fokus utamanya perlindungan anak, implikasinya lebih besar: pengakuan resmi bahwa dunia maya adalah ruang bersama, bukan halaman belakang siapa saja.

Namun budaya “siaran tanpa standar” tetap menjalar. Ia lahir bukan semata dari teknologi, melainkan dari kesunyian yang tak terucap: keinginan untuk dilihat, diakui, diperhatikan meski sekejap.

Tombol “Live” menjadi panggung murah meriah tempat siapapun bisa serasa “bintang”, meski hanya lima menit.

Tapi panggung tanpa kurasi kerap melahirkan bising —klaim ngawur, hoaks yang dibungkus percaya diri, drama murahan yang dijual seperti kebenaran.

Hal yang kemudian muncul bukan masyarakat yang makin melek, melainkan masyarakat penikmat sensasi. Bila semua sibuk bersiaran, siapa yang masih menyisihkan waktu untuk mendengarkan?

Televisi tanpa redaksi

Di masa ketika televisi berjaya, setiap tayangan melewati pintu berlapis: ada produser, editor, penulis naskah, penanggung jawab program, hingga tim sensor internal. Sebuah siaran tak boleh lolos tanpa logika, tanpa etika, tanpa verifikasi.

Namun, media sosial memotong seluruh proses itu seperti jalan pintas: semua orang kini adalah stasiun TV mandiri. Tanpa redaksi. Tanpa penyaring. Tanpa rem.

Inilah yang membuat jagat digital menjadi hutan siaran: tiap orang membawa kameranya sendiri, memproduksi narasinya sendiri, dan mengudara kapan saja ia mau.

Tidak peduli apakah informasinya benar, apakah opininya berlandas data, atau apakah tindakannya bisa memicu keresahan; yang penting “tayang dulu, urusan belakangan”.

Kita menyaksikan lahirnya generasi penyiar yang merasa cukup dengan keberanian tampil, bukan dengan kelayakan isi.

Konsep street journalism atau jurnalisme jalanan banyak dibahas oleh Stuart Allan, profesor kajian media dari University of Cardiff. Allan menyebut jurnalisme warga sebagai “emergent news culture” di mana publik biasa, tanpa pelatihan redaksi, ikut memproduksi informasi dari ruang-ruang sehari-hari. Menurutnya, kekuatan model ini terletak pada kedekatannya dengan realitas, tetapi kelemahannya minim verifikasi, rentan bias, dan tidak memiliki etika penyiaran yang memadai.

Sementara Dan Gillmor, jurnalis dan penulis buku We the Media, melihat fenomena ini sebagai bagian dari demokratisasi media: ketika setiap orang bisa menjadi pewarta dengan hanya bermodalkan gawai. Namun ia menegaskan bahwa demokratisasi bukan berarti tanpa aturan, karena tanpa standar etika, jurnalisme warga mudah bergeser menjadi “noise yang membanjiri ruang publik” dan mengacaukan proses deliberasi publik yang sehat.

Dalam sistem yang tidak memiliki editor, “yang viral” otomatis menggantikan “yang bernilai”. Konten sensasional naik ke permukaan, sementara percakapan bermutu tenggelam seperti batu.

Bahkan tragedi bisa dijadikan tontonan selama ada penonton; konflik dikuliti seperti bahan hiburan; dan privasi orang lain dianggap dekorasi layar. Semua berjalan cepat, spontan, dan tanpa jeda refleksi, seakan-akan dunia tidak membutuhkan proses berpikir.

Absennya redaksi juga menghilangkan satu hal penting: pertanggungjawaban. Tidak ada kepala berita yang bisa diminta klarifikasi. Tidak ada kantor redaksi yang bisa ditegur. Yang ada hanyalah akun anonim atau individu yang dengan mudah menghapus rekamannya dan pindah ke topik lain, sementara dampaknya tersisa pada publik yang tersesat oleh informasi samar, opini mentah, atau emosi yang terprovokasi.

Fenomena ini semakin mengaburkan batas antara jurnalisme, hiburan, curahan pribadi, dan provokasi. Semuanya bercampur di satu layar, di mana penonton dibiarkan memilah sendiri, meski kapasitas tiap orang tidak sama. Media sosial menjadi televisi yang kehilangan filter, tetapi ironisnya justru paling ramai ditonton.

Standar siar

Di tengah riuh-rendah siaran tanpa redaksi, mulai muncul satu kesadaran baru: bahwa ruang publik digital tak bisa dibiarkan tumbuh seperti hutan liar. Ada wacana mengenai standarisasi bahkan sertifikasi kreator konten. Gagasan yang mungkin terdengar konyol bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya mencerminkan kebutuhan paling dasar: bahwa siapapun yang menyiarkan ke publik, sepatutnya paham konsekuensi publik. Toh, pengemudi ojek online saja perlu pelatihan keselamatan; mengapa penyiar massa yang bisa menjangkau jutaan orang dibiarkan tanpa rambu?

Otoritas pengawas penyiaran seperti KPI pun mulai dilirik sebagai “penjaga etika” baru, meski perannya belum sepenuhnya terdefinisi. Kewenangan mereka selama ini terikat pada televisi dan radio; sementara media sosial berlari jauh lebih cepat, berpindah platform, menembus batas negara, dan sering berada di titik buta regulasi.

Namun satu hal tetap jelas: kita membutuhkan mekanisme yang bukan untuk membungkam, melainkan untuk mendudukkan kembali akal sehat. Regulasi yang melindungi publik tanpa mematikan kebebasan berekspresi.

Tetapi tanggung jawab tidak bisa hanya digantungkan pada pemerintah. Warganet pun harus belajar menjadi pengguna yang dewasa. Menyadari bahwa tombol “share” bisa menjadi pemantik kekacauan; bahwa komentar adalah rekam jejak, bukan sekadar ampas emosi; bahwa setiap konten yang kita konsumsi turut membentuk ekosistem digital yang kita tinggali bersama.

Ruang publik tidak pernah netral. Ia mencerminkan cara penghuninya berpikir.

Jika pemerintah menyiapkan rambu, platform membangun pagar, dan pengguna konsisten menegakkan tata krama, maka media sosial bisa kembali menjadi ruang dialog, bukan arena gladiator; tempat berbagi gagasan, bukan sekadar ladang sensasi.

Sebuah ruang publik yang tidak sempurna, tapi setidaknya ada etika, ada pondasi, dan ada arah kembali bagi kewarasan.

Media sosial selalu mencerminkan siapa kita: bila kita menjadikannya pasar malam, ia akan berisik; bila kita membiarkannya jadi kolam keruh, ia akan menenggelamkan siapa saja yang masuk. Tetapi jika kita mau menata langkah, --pelan, sadar, dan jujur— maka layar yang sama bisa berubah menjadi cermin bening untuk melihat diri.

Sebab ruang publik, betapapun cair dan digital bentuknya, akan selalu mengikuti standar yang kita tegakkan bersama. Ketika standar itu kembali pada kesederhanaan yang paling sunyi —tenggang rasa, etika, dan sedikit saja kerendahan hati— maka dunia maya tidak lagi menjadi rimba, tetapi tempat akal sehat menemukan jalan pulang.

Pewarta : Sizuka

Editor:

Hence Paat

COPYRIGHT © ANTARA 2026